La secuencia gráfica es la continuación de Narrativas gráficas, y ambos son extractos con reelaboración y algunos elementos nuevos de la tesis doctoral de Roberto Bartual, que ya ha cumplido más de diez años. La secuencia gráfica entra en el núcleo principal del análisis del cómic que estudiaba la tesis, lo que viene a ser definir la secuencia, sus diferentes estilos y tipos a lo largo de la historia de las narraciones pictográficas, cuáles son las formas de clausura entre viñetas en una secuencia, etc…

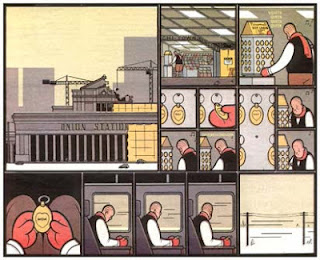

Bueno, pues el trabajo analítico realizado es estupendo, profundo, trepidante, esclarecedor. La profundidad empleada al analizar las posibilidades lingüísticas del cómic y establecer las características y potencialidades del mismo como arte propio tienen una claridad meridiana, y resultan muy disfrutables. El autor además va acompañando al lector en un viaje que va ganando complejidad, y en el que es fundamental la centralidad cultural y filosófica que el problema del lenguaje tiene en el pensamiento occidental desde el siglo XX (básicamente resumible en su paradoja principal en si nos comunicamos con un mecanismo determinista previamente establecido social y culturalmente -el lenguaje que compartimos con todos- o si éste es un campo abierto que permite el pensamiento individual verdaderamente libre). Así, partiendo de las definiciones de clásicos analistas del cómic (McCloud y Eisner, siempre) y de análisis semióticos y lógicos, utilizando ejemplos sencillos tanto de cómics populares como de otros menos conocidos, Bartual explica los tipos de clausura entre viñetas (espacial, causal, temporal y metafórica), los tipos de secuencia (relato, mimética, descriptiva y metafórica), explica los conectores lógicos (las relaciones lingüísticas a fin de cuentas) entre viñetas en cada caso, desgrana la organización del espacio en relación a la narración dramática en viñetas y páginas, y resulta muy brillante en el análisis del fuera de campo en el arte secuencial del cómic (vs. el estático de la pintura) en relación a la mantenida entre cine y fotografía, con respecto al carácter centrífugo o centrípeto de la representación en cada caso.

Este apartado es específicamente apasionante, pues recuerda a -en parte tropieza con- el trabajo de Víctor I. Stoichita sobre la invención del cuadro en la tradición pictórica occidental, y además apela indirectamente a la tecnología -en el caso del cómic esto es incluso más que en las demás el soporte, sus costes y sus consecuencias- como definitoria de las artes (la techne de los griegos). También es apasionante la identificación de signos visuales en el cómic basados en la teoría de signos de Peirce, iconos, símbolos e índices que sirven para establecer la causalidad en los diferentes tipos de secuencia, de modo que el lector es capaz, caso de conocer el lenguaje, de realizar la lectura y entender el cómic.

A estas alturas puede entreverse lo arriba comentado: el análisis aumenta progresivamente en complejidad. La coda final del libro remata esta impresión, cuando Bartual se encamina a explicar el uso de una cuarta dimensión, el tiempo, que el cómic puede integrar de manera particular ya que su lectura no es necesariamente secuencial en continuidad, y se relaciona también con un espacio que puede ser multitemporal, además de disponer del mecanismo psicológico del apoyo de la viñeta en un espacio contenedor mayor (la página, tercera dimensión). Bartual se basa en esta ocasión en los experimentos dimensionales de Planilandia y Jerusalén, las novelas de Edward Abbott y Alan Moore (quien ya experimentó esta tetradimensionalidad gracias a Watchmen y su Dr. Manhattan, capaz de ver y vivir presente y futuro), pero intuye la abstracción lógica-matemática de la n-dimensionalidad, y echa lazos a Ludwig Wittgenstein (uno estaría tentado de decir que es mejor no dibujar aquello de lo que no se puede hablar) entreviendo que en realidad el cómic es un arte no ya autónomo, sino pluripotencial, en el que existe un campo innovador de una capacidad narrativa, descriptiva y documental tal vez desconocida, y que, en cierto modo, supera a las demás expresiones artísticas, conceptualizables como meras proyecciones, casi sombras platónicas, de su propia superdimensión. En esto de momento el autor no se atreve a entrar (yo sólo doy ideas…), pero convencimientos así parecen la base de la pasión por el arte del cómic que tiene y que comunica en su podcast Pictopía y en su cuenta de Twitter.

La secuencia gráfica tiene una bibliografía amplia y multidisciplinar, y probablemente tenga aún un volumen más de continuación en el futuro. Es en todo caso un libro utilísimo para saber leer un cómic, pero también para entender cómo entendemos, en general, el lenguaje y el arte visual del cómic, en el que opera la verdad de la obra de arte.